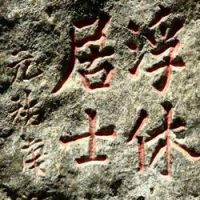

苏子瞻哀辞

石与人俱贬,人亡石尚存。

却怜坚重质,不减浪花痕。

满酌中山酒,重添丈八盆。

公兮不归北,万里一招魂。

去完善

作者简介

去完善

译文

石头和人一起被贬低,然而人们已经不在了,石头却依然存在。

可怜的是它的坚硬质地,依然能够看见波浪的痕迹。

倒满一壶中山酒,重新整理好这个一丈八尺的大盆。

但是你始终不能回归北方,我在这万里之外为你招魂。

去完善

释义

1. 苏子瞻:指苏轼,字子瞻,宋代著名文学家。

2. 哀辞:哀悼之辞。这里指的是为苏轼所作的悼词。

3. 张舜民:北宋文人,与苏轼交往甚密,有《画墁集》传世。

4. 石与人俱贬,人亡石尚存:这里的“石”指的是秦观所写《南乡子·赠东坡》中的“劝君莫作独醒人,雪浪如山倒玉盆”中的“雪浪如山倒玉盆”这句诗。而“人亡石尚存”则暗示了苏轼虽已离世,但其文采仍流传世间。

5. 却怜坚重质,不减浪花痕:赞美苏轼的人格品质,即使历经磨难,依然坚韧不屈,正如浪花般汹涌不息。

6. 满酌中山酒,重添丈八盆:这两句描绘了苏轼去世后,人们为他祭奠的场景,表达出对苏轼的怀念之情。

7. 公兮不归北,万里一招魂:希望苏轼在天堂安息,表达对逝者的深深悼念。

去完善

赏析

《苏子瞻哀辞》张舜民这首五言古诗以苏东坡被贬谪为题材,表达了对苏轼身后的怀念和哀思。诗人通过对“石与人俱贬,人亡石尚存”的描绘,表现出了苏轼虽已逝去,但他的声誉依然存在的现状。而“却怜坚重质,不减浪花痕”则是对苏轼坚韧性格的赞美,意味着他的精神和品质不会因时光的流逝而减弱。

接下来的诗句中,“满酌中山酒,重添丈八盆”则是诗人设想自己在酒席上敬酒悼念苏轼的场景,表达了他对苏轼深切的思念之情。最后的“公兮不归北,万里一招魂”,则是诗人希望将苏轼的灵魂招回北方,暗示着诗人对苏轼身后的关切和痛惜。整体来看,这首诗通过写物寓情,情感深沉而真挚,令人动容。

去完善

创作背景

《苏子瞻哀辞》是宋代诗人张舜民为悼念苏轼而创作的。这首古诗的创作时间是在公元1069年前后,正值宋朝(960-1279年)时期。当时,苏轼因不满王安石的新法,多次上疏陈诉其弊病,受到排挤和打压,被贬谪至黄州。

在这个时代背景下,整个社会对新法的接受程度并不一致,导致了朝政的分裂。一方面,王安石推行新法,试图改变积贫积弱的局面;另一方面,以司马光为代表的保守派则坚决反对新法。苏轼处于这种政治漩涡之中,既有悲悯百姓疾苦的心情,又对政治斗争感到无奈。

因此,在《苏子瞻哀辞》中,张舜民通过怀念苏轼的一生功绩,表达了他对这个时代的感慨和对友人的哀思。

去完善