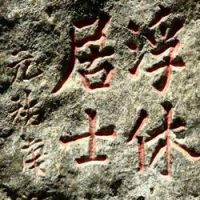

打麦

打麦打麦,彭彭魄魄。

声在山南应山北,四月太阳出东北。

才离海峤麦尚青,转到天心麦已熟。

鹖旦催人夜不眠,竹鸡叫雨云如墨。

大妇腰镰出,小妇具筐逐。

上垅先捋青,下垅已成束。

田家以苦乃为乐,敢惮头枯面焦黑。

贵人荐庙已尝新,酒醴雍容会所亲。

曲终厌饫劳童仆,岂信田家未入唇。

尽将精好输公赋,次把升斗求市人。

麦秋正急又秧禾,丰岁自少凶岁多,田家辛苦可奈何。

将此打麦词,兼作插禾歌。

去完善

作者简介

去完善

译文

收割麦子的时候到了,嘭嘭砰的声音此起彼伏。

声音在山南边呼应着山北边,四月的太阳从东北升起。

刚从海边种下的麦子还泛着青色,转眼之间就已经成熟。

那叫声中的鹖旦让人无法安眠,而竹鸡则像是在呼唤阴雨,天空如同泼墨般阴沉。

大家拿着镰刀去收割,有的准备竹筐来装麦子。

在上垅之前先要摘下最绿的部分,然后在下垅将它们扎成一捆。

农民们虽然辛劳但也享受着丰收的喜悦,不怕头顶的烈日暴晒和脸部的黝黑。

那些贵族们在寺庙里品尝新鲜的麦子,好酒美食招待他们的亲朋好友。

曲终人散后他们满足地犒劳仆人们,哪里知道农民还未尝过自己的收成。

所有的优质麦子都送去缴纳国家税收,剩下的也只能拿到市场上换些米粮。

在麦子收获的季节又要开始播种稻谷,尽管丰收之年总是比较少,但荒年却不少见,农民们的艰辛劳作又能怎样呢?

以此首打麦词,也是一首插秧歌。

去完善

释义

1. 打麦:古代的一种农业劳动,用石磙等重物滚压晾晒的麦子,使其脱粒。

2. 彭彭魄魄:形容打麦的声音。

3. 山南应山北:指声音在山间回荡。

4. 四月太阳出东北:指四月的早晨,太阳从东北方向升起。

5. 海峤:海边山岭,这里指沿海地区。

6. 天心:天空中央,这里指内陆地区。

7. 鹖旦:鸟名,又名寒号鸟,夜间鸣叫。

8. 竹鸡:鸟名,雨后鸣叫。

9. 大妇、小妇:指已婚妇女和未婚妇女。

10. 腰镰:手持镰刀。

11. 具筐:携带篮子。

12. 捋青:采摘新鲜的麦穗。

13. 雍容:形容富贵人家的气派。

14. 曲终厌饫:宴会结束,宾客吃饱喝足。

15. 精好:优质的小麦。

16. 输公赋:向国家缴纳公粮。

17. 升斗:少量粮食。

18. 麦秋正急又秧禾:指收割麦子后立即开始插秧。

19. 丰岁自少凶岁多:丰收的年份较少,歉收的年份较多。

去完善

赏析

《打麦》一诗以生动活泼的笔触展现了农忙时节农民辛勤劳作的场景。开篇通过描绘“打麦”的声音和山南、山北的回声,以及四月的太阳,营造出热烈的农忙氛围。紧接着,诗人描述了麦子从离海到成熟的过程,以及伴随着这个过程的各种天气现象,使读者仿佛身临其境。

随后,诗人通过对农家大妇、小妇劳作的描绘,展现了农家的勤劳和对生活的乐观态度。尽管生活困苦,但农家依然能从中找到快乐。这种精神与那些食不厌精、味不登口的贵族形成鲜明对比。在诗歌的后半部分,诗人揭示了农民收获后的生活状况:一方面要将最好的粮食上交官府,另一方面只能在市场上勉强换得一些维持生活的粮食。

最后,诗人用“麦秋正急又秧禾”描绘出农民辛劳的一年又一年,无论丰收还是歉收,他们都不得不继续辛勤耕耘,这种无奈令人感同身受。全诗语言质朴,情感真挚,深刻反映了农民的勤劳、朴实和乐观精神,同时也揭示了封建社会农民生活的艰辛和不公。

去完善

创作背景

《打麦》是北宋时期著名诗人张舜民创作的一首描绘农民劳动场景的诗歌。这首诗创作于公元960年左右的五代十国时期至北宋初期,此时正是我国历史上经济文化相对繁荣的时期,农业发展和科技进步为人们带来了一定的物质基础。

在创作此诗时,张舜民身为官员,他一生奔波劳碌,亲眼目睹了农民的辛勤劳动以及社会底层的生活状况,对民生疾苦深感同情。他秉承着关注百姓、关怀民间的思想理念,以朴实无华的语言表达出农民劳作的真实状态,反映了他对社会现实的关切和批判。

与此同时,这一时期的中国社会动荡不安,战争频仍。北宋初期虽然国家统一,但边疆战事不断,百姓生活困苦。诗人通过对农民日常生活的描绘,展现出社会的贫富差距和对劳动人民的压迫,旨在呼吁人们关心民生、体恤民情。

去完善