己亥杂诗·九十六

少年击剑更吹箫,剑气箫心一例消。

谁分苍凉归棹后,万千哀乐集今朝。

去完善

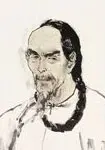

作者简介

Darlene

Darlene

去完善

译文

年轻人既能舞剑又能吹箫,豪气和才情同时显现。谁能知道在这归途的船只之后,包含了无数的快乐与悲伤,都在今天集中体现。

Darlene

Darlene

去完善

释义

注释:

1. 己亥杂诗:是清朝诗人龚自珍所作的组诗,共有315首。

2. 九十六:指这首诗是该组诗中的第96首。

3. 少年击剑更吹箫:形容年轻时候的豪情壮志,既能舞剑又能吹箫。

4. 剑气箫心:这里表示有勇有谋的品质,剑气和箫心都代表了豪情壮志。

5. 一例消:表示这些品质在岁月中逐渐消磨。

6. 谁分苍凉归棹后:在经历了人生的沧桑之后,谁知道现在的心境。

7. 苍凉:形容词,形容生活潦倒、失落的样子。

8. 归棹:指乘船回家。

9. 哀乐:悲乐,指的是人的情感状态。

10. 集今朝:汇聚在今天,表示众多情感今天同时出现。

Darlene

Darlene

去完善

赏析

《己亥杂诗·九十六》是清代诗人龚自珍的一首抒情诗。在诗歌中,作者以“少年击剑更吹箫”开篇,描绘出年轻时期英勇潇洒的英姿,以及他独特的才情和气质。然而,随着时间的推移,剑气和箫心都已经消散无踪,这种激情与才情的消逝,反映出了作者内心深处的无奈与感慨。

接下来,“谁分苍凉归棹后”一句,暗示了诗人已经步入老年,曾经的英勇与才华都已经成为了遥远的过去。而“万千哀乐集今朝”则表现出老年时期的诗人,面对人生的无常与悲欢离合,内心的哀愁与感慨愈发深沉。

整首诗歌通过“少年”与“老年”的对比,表达了诗人对自己一生豪情的追念,以及对人生无常、岁月蹉跎的深深感慨。同时,也体现了诗人渴望凭借自己的才情,去感悟生活的真谛,实现自己的人生价值。

Darlene

Darlene

去完善

创作背景

《己亥杂诗·九十六》是清代著名文人龚自珍在己亥年间创作的一组诗歌,约公元1839年。

在这一年里,龚自珍经历了世态炎凉,心境复杂,他对于国家的时局忧虑重重。鸦片战争的爆发使他的忧虑变为现实,清朝的国力衰退,民生疾苦,都让他忧心忡忡。在失意之时,他将目光转向山水田园,寻求心灵的慰藉。

这个时期,正处于中国社会历史的转折点,西方列强对中国虎视眈眈,国内腐败无能的清政府使得民众生活在水深火热之中。一方面,龚自珍对传统文化有着深厚的感情;另一方面,他也意识到了世界的变化以及国家所面临的危机。这使得他的作品既有深厚的家国情怀,又表现出对新时代的热切期盼。

Darlene

Darlene

去完善