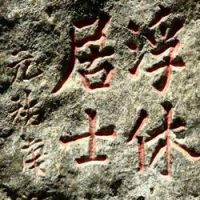

吊太白

采石山头秋月明,姑孰堂下秋水清。

可恨世人皆捉月,如何偏解溺先生。

去完善

作者简介

去完善

译文

在明亮的月光下,采石山显得格外美丽;而在姑孰堂前,清澈的秋水也让人陶醉。遗憾的是,世人总是被月亮的美丽所迷惑,无法理解溺先生那份独特的意境。

去完善

释义

【注释】

1. 采石山:位于今安徽马鞍山地区,唐代大诗人李白逝世于此。

2. 姑孰:古县名,治所在今安徽当涂县,这里是李白晚年居住的地方。

3. 捉月:指代李白醉酒捞水中之月的传说。

4. 溺先生:指溺水而亡的李白。

去完善

赏析

这是一首关于唐代大诗人李白的吊诗。首句“采石山头秋月明”描绘了李白逝世的地点——采石山,借明亮的秋月象征诗人的才华横溢;次句“姑孰堂下秋水清”则描述了姑孰堂的美景,清澈的秋水代表了诗人洁净高洁的品质。

后两句“可恨世人皆捉月,如何偏解溺先生”抒发了作者对世人误解李白的不满。“捉月”一词寓意着世人只看到李白豪放不羁的一面,却忽视了他的深沉和痛苦,以及他内心的矛盾和挣扎。“溺先生”则表示世人将李白视为放纵不守礼教之人,这是对诗人的深深惋惜和不平。

去完善

创作背景

《吊太白》是宋代诗人张舜民创作的一首怀古诗,表达了对于唐代著名诗人李白的哀悼之情。这首诗的创作时间大约在公元960-979年之间,正值北宋初年。在这段时间里,张舜民身处战乱之中,亲眼目睹了战争的残酷和百姓的痛苦。因此,他对于李白这位因醉剑狂歌而遭到迫害的才子充满了同情和哀吊。

在诗人的时代,北宋刚刚建立,国家经历了多年的战乱,人民生活困苦。统治者为了巩固政权,采取了严格的中央集权制度,对文人实行严格的管制。这使得许多有才华的文人失去了施展抱负的机会,甚至遭受迫害。在这种情况下,张舜民对于李白的遭遇产生了深刻的共鸣,希望通过诗歌表达对李白的哀悼和对时代的不满。

此外,当时的文坛也受到了理学思想的影响,强调道德伦理的约束,使得文学创作在一定程度上受到束缚。然而,张舜民却能突破这种束缚,以独特的视角审视历史,表达了对自由精神的追求和对人生命运的感慨。这种思考在他的《吊太白》等作品中得到了充分体现,使他成为了宋代颇具影响力的诗人之一。

去完善